金工室

高知大学に来て驚いたのは金属工作室がなかったことである。旋盤は1台あったのだが,「般若鉄工所」製作のもの。ブレーキもなくちょっと負荷をかけると止まってしまうものだった。走行しているうちにベルトが切れて旋盤の分解修理をすることになった。このときに助けてくれたのが当時水熱化学研究所で技官をされていた浜田さん。浜田さんはなんと戦時中に旋盤を作る会社で働いていたことがあるというのである。浜田さんの指示通りに分解して組み立てたところ動くようになった。しかしセンターがかなりぶれており,浜田さんは「もうだめだね」という。しかしこれしかないので仕方ないんですよといいながら使い続けて高知大学方式GM冷凍機の製作に到達したのである。

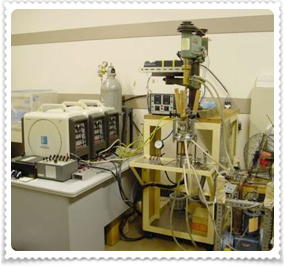

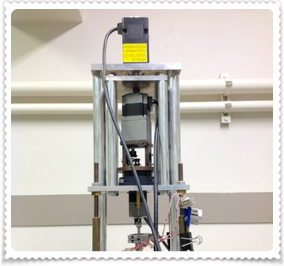

その後金工室の必要性を痛感していたところ,川村先生から加藤さんに理学部1号館の改築に伴い増築するから物理から何か要求がないかと問い合わせがあったらしい。加藤さんは金工室はどうでしょうかと私に話を持ってきてくれて川村先生に要求書をだしたところ認めていただいて,立派な部屋を準備していただいた。そこに,古い旋盤を持っていくことになるのだが,せっかくだから本格的な金工室を作ろうと思い,学長裁量経費に出したところ2年目で認めていただき,右にあるように旋盤,フライス盤,コンターマシンを導入することが出来た。これで少なくとも私が関係する工作で出来ないものはほとんどない。欲を言えば切断機が欲しいがそれは余裕ができてからでいい。

工作に関しては昔名大で宇宙物理学の国枝さんに言われたことを思い出す。「企業では研究者が工作をしては行けないんですよ」。これは概念的にはよくわかる。工作は大学を出てなくても出来るからだ。高い人件費を払っている研究者に工作をさせることはむだだ。そのとき私は猛反発したが国枝さんが正しいことはわかっていた。しかし,実験は作りながら思いつくことが良くあるので自分で作るというのは非常にいいことがあるのです。それになによりも,技官がいないし,外注するにも予算がないので,経済的な点で自分で作らなければ研究が出来ません,